Questo brano apre una serie di cinque puntate sulla vicenda dell’Università popolare di Milano (UPM). Il viaggio prende l’abbrivio con un’introduzione al movimento delle Università popolari (UP) sorto agli albori del Novecento, passa per la costituzione dell’UPM nel rapporto con gli altri istituti della cultura popolare cittadina, per atterrare al tempo della sua scissione proletaria e del successivo epilogo, sotto i colpi del nascente regime fascista. La quinta e conclusiva puntata sarà dedicata all’omonima rivista L’università popolare, diretta da Luigi Molinari. Il 13 maggio alle 19 riprenderemo il discorso a ZAM, Milano, con una conversazione sul tema.

Il movimento delle Università popolari italiano, questo l’oggetto della prima puntata, nasce a Torino nel novembre 1900 e presto risolve felicemente la ricerca di una denominazione più efficace di cooperativa delle idee, educandato civile, o poliateneo. Un paio di mesi più tardi aprono i battenti le consorelle di Genova, Milano, Napoli e Venezia. Presto è il turno di Bologna e Roma, quest’ultima sorta su spinta dell’Associazione dei liberi docenti, recupera il modello delle University extension (sorte negli anni settanta dell’Ottocento con una matrice accademica) avvicinandosi, almeno nelle aspirazioni, a un’istituzione con tanto di voti e diplomi. Al volgere del secolo il livello di analfabetismo nel Belpaese è saldamente ancorato al podio europeo, forse per questo motivo si sconta un ritardo nei confronti di tanti paesi (dalla penisola Iberica alla Russia, passando per la Scandinavia) che già da tempo sperimentano istituti analoghi. Tra le molte esperienze di iniziativa culturale autonoma spicca la scuola francese, che conta oltre 150 iniziative al principio del secolo breve, e che più della tendenza anglosassone o germanofona pare ispirare il movimento nostrano.

Nel biennio 1901/03 le UP germogliano copiose in tutto il Belpaese da nord a sud. A segnalare la pervasività del fenomeno, proviamo a riepilogarne giusto alcune, oltre le già citate, in ordine sparso: Alessandria, Novara, Cuneo, Casale Monferrato, Brescia, Crema, Cremona, Varese, Como, Pavia, Lodi, Monza, Genova, La Spezia, Padova, Parma, Pisa, Livorno, Ferrara, Bari, Canosa, Molfetta, Taranto, Brindisi, Catanzaro, Cosenza, Messina. In taluni casi non è semplice distinguere le UP propriamente dette dai circoli di cultura (in Sicilia) o altro tipo di consorzi pro-cultura, più liberi dei precedenti “gabinetti”. All’Emilia spetta il primato di regione maggiormente rappresentata sotto il profilo numerico, tallonata dalla Lombardia. Nella fossa dei leoni socialisti commenta il Corriere della sera a proposito della postura ideologicamente più marcata dell’UP meneghina. Come vedremo non è certo così semplice inquadrare questa o quella UP in una precisa, unica e costante tendenza politica. Si potrebbe al contrario dire che questi istituti sono stati piu forti proprio dove hanno convissuto, non senza sforzi e scontri fratricidi, anime progressiste diverse per lessico e strategia. Francesco Pullè, dal suo osservatorio bolognese, ne censisce oltre quaranta (del centinaio di cui si ri-conosce l’esistenza) nel suo Cronache delle università popolari italiane.

Che cosa sono le UP? In termini globali un movimento del tutto eterogeneo, in termini soggettivi un istituto in equilibrio tra autonomia e ricerca di riconoscimento istituzionale, un ente che al primato di attestati e titoli predilige l’alfabetizzazione e l’integrazione sociale della classe. Il milieu in cui sorgono vede oltre al fenomeno delle biblioteche popolari, l’Unione femminile nazionale (1899), l’Unione magistrale italiana (1901), la Federazione nazionale insegnanti della scuola media (1902) solo per citare alcune delle iniziative in relazione con le UP e quella di Milano tra le molte. In una prospettiva temporale possiamo dire che le UP vivranno una crisi quasi immediata, successivamente alla prima ondata di consenso nei confronti della loro proposta: crisi non solo numerica e di consistenza ma anzitutto di vocazione. Chi si associa non sempre rispecchia l’attesa appartenenza alla classe proletaria, la concorrenza sleale di altri svaghi (dopo giornate di lavoro sempre troppo lunghe) vince, gli infiniti carteggi sui limiti della volgarizzazione scientifica e letteraria, il problema del reperimento docenti nei centri minori, si rivelerrano tutti temi più ampi della capacità risolutiva di iniziative confederate, ma sostanzialmente separate. Talvolta tuttavia il vuoto di risposte strutturali rende possibile la sperimentazione di intuizioni felici: dai ristori popolari alle cattedre ambulanti, passando per collane editoriali e succursali periferiche.

Nel 1901 nasce, destinato a vita breve, il settimanale Università popolari italiane e nasce il periodico L’Università popolare di Luigi Molinari (omonimo dell’UP, il che non aiuta) cui dedicheremo, come anticipato, l’ultimo dei cinque contributi di questo long form. Negli anni a venire sono innumerevoli i numeri unici, i bollettini, gli organi di comunicazione singolari o di rete delle UP tra i quali si ricorda in particolare La parola e il libro.

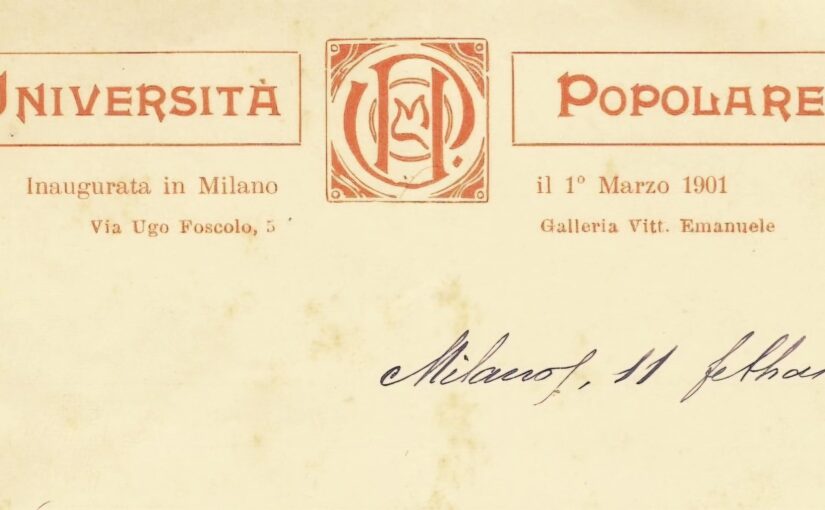

è costituita in Milano un’associazione intitolata Università popolare, che per scopo diffondere nelle classi popolari, con metodi moderni, l’istruzione scientifica, tecnica ed estetica, associata al concetto civile di educazione.

Articolo 1 dello Statuto

Il 5 gennaio 1901 si vota lo statuto dell’Università popolare di Milano: un’esperienza forse unica per rilevanza e longevità nel panorama nostrano, ma al contempo cartina al tornasole adeguata a riepilogare la parabola della città e del Paese negli anni che seguono le cannonate di Bava Beccaris e precedono l’ingresso nella Seconda guerra mondiale.

Prosegue nella seconda puntata, disponibile a questo indirizzo.