La Società promotrice delle biblioteche popolari di Milano nasce nel 1865, a quattro anni dall’intuizione di Antonio Bruni di fondare a Prato la prima biblioteca circolante e dalla fondazione della biblioteca per maestri del capoluogo lombardo. Dietro questa semplificazione si celano esperienze antesignane di cui si sono conservate poche tracce e che non hanno avuto forse la stessa rilevanza sociale nel tempo successivo. Ad ogni modo nel 1869 il fenomeno ha assunto valenza tale da far sorgere in Firenze il Comitato per la diffusione delle biblioteche popolari, che fino all’anno 1886 pubblicherà anche un Annuario. Dalla nascita della Società milanese (sorta sotto l’egida di Treves, Luzzatti, Sacchi e Cremona) alla prima biblioteca circolante municipiale (1886) passano oltre vent’anni.

Sulla nascita delle biblioteche popolari avevo già pubblicato un breve contributo qui, oggi torniamo sull’argomento con un affondo diverso.

Se il supporto economico del Comune di Milano a questa istituzione sociale risale già al 1872, quello fattivo è segnato dalla precarietà delle sedi offerte (via Fieno, Magazzino cooperativo, via Morigi, via Lupetta, corso Magenta..) che non garantiscono la necessaria continuità operativa al servizio. L’afflato che attraversa il paese riverbera anche nella denominazione di collane editoriali quali la Biblioteca del popolo (1873) e Grande enciclopedia popolare (1913) di Sonzogno, la Scienza del popolo e l’Illustrazione popolare (1869), la Biblioteca popolare (1921) di U. Hoepli e ancora la Biblioteca popolare di coltura e letture popolari firmata Vallardi.

Era l’antica sede della “Società promotrice delle biblioteche popolari” sita in corso Magenta 15. Fu mantenuta transitoriamente nonostante occupasse locali oscuri, umidi e insufficienti a permettere la lettura in sede. Si gestiva autonomamente e per questo, precisava Fabietti, non poteva considerarsi proprietà del Consorzio, nonostante gli appartenesse di diritto e ne stipendiasse il personale.

Milano e le sue biblioteche

Fiacciamo un salto in avanti. Di preciso siamo nel 1903, quando all’attenzione del Comune di Milano arriva la richiesta di sussidio, che sara accolta col sostengo della Camera di commercio e della Cassa di risparmio. Agli albori del ventesimo secolo (1902) infatti prende forma il progetto di Consorzio comprendente, con la terza sessione dell’Umanitaria (1893), anche l’universita popolare, la locale Camera del lavoro e la Società Promotrice della Cultura Popolare. Alla guida del Consorzio troviamo Ettore Fabietti, alla sua presidenza Filippo Turati.

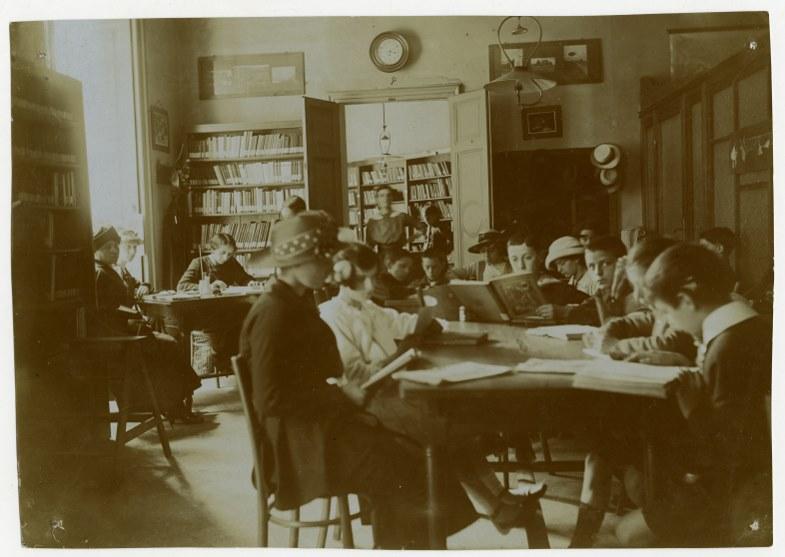

La sede centrale e le prime succursali inaugurano il 10 aprile del 1904. Il centro nevralgico trova sede in via Ugo Foscolo ed è dotato di due sale lettura con 50 posti a sedere (più alcuni divani!) e una di deposito. Condivide l’edificio con l’Università popolare e non effettua servizio di prestito. Le altre filiali della biblioteca popolare di Milano trovano casa in via Crocefisso 15 (due sale lettura al piano terra della CDL, separate dal banco dei servizi), via Manuzio 6/8 a Porta Venezia e via Vigevano 8 a Porta Genova. Le aperture sono quotidiane dalle 12 alle 18 e dalle 20.30 alle 23 nei giorni feriali, e dalle 10 alle 16 nei giorni festivi. I volumi classificati Dewey ben presto superano quotano 20.000, quattro volte i lettori abbonati al servizio. Le statistiche di prestito sono comunicate alla stampa mensilmente ma registrate giorno per giorno.

Intanto nel novembre 1905 ha aperto i battenti la sede di via Varese e, un anno più tardi, quella di via Ripamonti al quartiere operaio. Nel 1907 è l’ora delle bibliotechine di classe, altro progetto sorto “dal basso” che nell’arco di un decennio sarà preso in pancia dal Comune per via diretta.

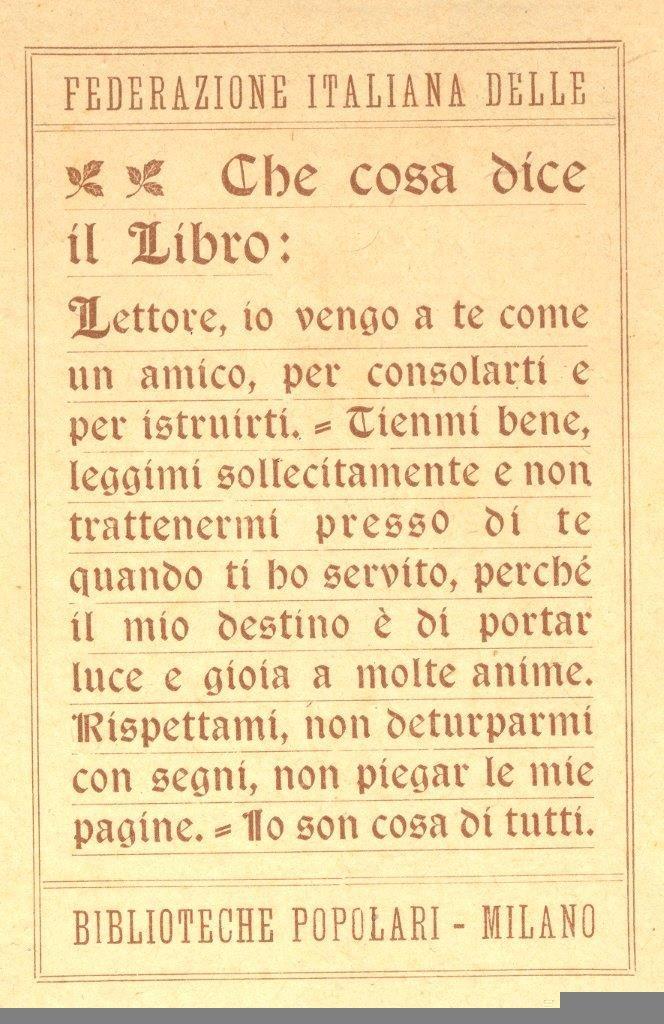

Dal primo Congresso nazionale delle biblioteche popolari (Roma, 6/10 dicembre 1908) figlia la Federazione italiana delle biblioteche popolari. Questa fa suo il Bollettino delle biblioteche popolari sorto l’anno precedente, che più avanti diverrà La Parola e il Libro. Nel 1908, ancora una volta nei locali dell’Umanitaria, trova casa la neonata Federazione con il suo “house organ”, tra le sue iniziative gli sconti del 40% sui libri e kit per le biblioteche federate (5mila nel 1925), oltre che per le Università popolari, da cui in Milano si distacca sul finire degli anni dieci l’Università proletaria. Lo stesso anno, dal 6 al 9 dicembre, va in scena a Roma l’incontro dell’Unione italiana dell’educazione popolare e delle biblioteche popolari.

Il 3 gennaio 1910 apre presso le popolari di via Mac Mahon la sezione del quartiere Cagnola, all’inaugurazione interviene (a nome del Ricreatorio laico) il Comitato F. Ferrer. Due anni più tardi nasce la sezione fanciulli. Il servizio di reference (probabilmente il primo così strutturato nel Belpaese) è offerto in presenza, per corrispondenza, o per via telefonica all’apparecchio 11.186.

[sedi] quasi tutte ubicate in ex dazi, aule scolastiche o all’interno di nuovi complessi di case popolari: via Ugo Foscolo (centrale); via della Signora; porta Genova (ex dazio); porta Venezia (ex dazio); porta Nuova (ex dazio); Case popolari dell’Umanitaria di via Solari; Case popolari di via Polesine; Case popolari di via Mac Mahon; via Giusti (scuola); piazzale Sicilia (scuola); viale Lombardia (scuola); Bovisa; Acquabella (scuola); via Gentilino (scuola); via Comasina (scuola); via Pace; via Orazio; Trenno (scuola); Biblioteca musicale, via Ugo Foscolo; Prima sezione per fanciulli, via Ugo Foscolo; Seconda sezione per fanciulli, piazzale Genova

Ettore Fabietti, Nuova Antologia, ottobre 1928

Nel 1915 il Consorzio cambia nuovamente pelle ed assume una veste definitivamente istituzionale: diviene Istituto autonomo per la diffusione della cultura nel popolo a mezzo del libro (o Istituto delle biblioteche popolari) sotto l’egida del sindaco socialista Emilio Caldara. Negli anni della guerra si distingue per il soccorso “culturale” ai coscritti con un centro di raccolta volumi presso la biblioteca Braidense e oltre 120.000 volumi distribuiti nei nosocomi cittadini. La scomparsa di Treves prima e di Hoepli poi, offrirano importanti lasciti librari alle istituzioni sociali della città, sono gli anni che vedono sorgere nuove sezioni (via Brenta, la sezione musicale..) ma non andare in porto il progetto di Casa della coltura popolare, progettato tra via Battisti e corso di Porta Vittoria.

Nella cornice della Federazione nasce il periodico La coltura popolare (1911) e più avanti (1921) il mensile La parola e il libro, che accorperanno le precedenti iniziative editoriali. Nel frattempo, con il 1917, il Consorzio è divenuto Istituto autonomo per la cultura del popolo. Ciascuna di queste organizzazioni elabora bibliografie di saggistica e narrativa, di opere originali e volgarizzazioni, kit per l’allestimento di piccole biblioteche e succursali di paese o quartiere, ma anzitutto formazione per i bibliotecari e i volontari impegnati nel servizio di reference.

Le biblioteche popolari di Milano soffrono la crisi del riformismo socialista e le crescenti frizioni con la (maggioritaria) composizione borghese, benché progressista, che abbraccia un nazionalismo sempre più spinto, mascherato dall’appello a una maggiore laicità politica nella postura dell’istituto.

La dicotomia tra biblioteche statali e autogoverno delle biblioteche popolari stenta a produrre in tempi certi qualcosa di immediatamente identificabile col modello delle public library anglosassoni o delle free town libraries nordamericane. La biblioteca civica che aveva la sua primogenitura nella Biblioteca pei maestri ha superato le diffidenze delle storiche istituzioni meneghine, la Braidense su tutte, ed è divenuta nel frattempo una circolante in senso proprio. Prima di giungere all’attuale sistemazione in Sormani, nel secondo Dopoguerra attraverserà le sale del Palazzo Giureconsulti, del Museo di storia natuale e del Castello Sforzesco.

Il Congresso nazionale della cultura popolare di Napoli è intanto naufragato nel settembre 1922 a causa della pressione fascista e squadrista sulla Federazione, Turati rumoreggia ma Fabietti invita alla pacatezza. Nell’anno delle Leggi fascistissime l’amministrazione del Consorzio va in scadenza, il regime lo solleva da ogni incarico e pone un uomo vicino al fascio (Pollini) e al capitale editoriale alla guida dell’operazione di bonifica dell’ente e delle sue collezioni. Nel 1932, quando il processo di epurazione politica dalla Federazione è compiuto da un quinquennio, il regime vara l’Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche che sarà soppresso solo nel luglio del 1977.

Bibliografia minima

La biblioteca pubblica: storia di un istituto nell’Europa contemporanea

Paolo Traniello, Il Mulino, 1997

La cultura milanese e l’università popolare negli anni 1901-1927 / Ugoberto Alfassio Grimaldi [et al], Franco Angeli, 1983

Le biblioteche minori : evoluzione, tipologia, forme di conduzione

Anna Gentilini e Maria Gioia Tavoni, NIS, 1981

Ettore Fabietti e le biblioteche popolari : atti del Convegno di studi : Milano, lunedì 30 maggio 1994

A cura di Paolo M. Galimberti e Walter Manfredini, Società umanitaria, 1994