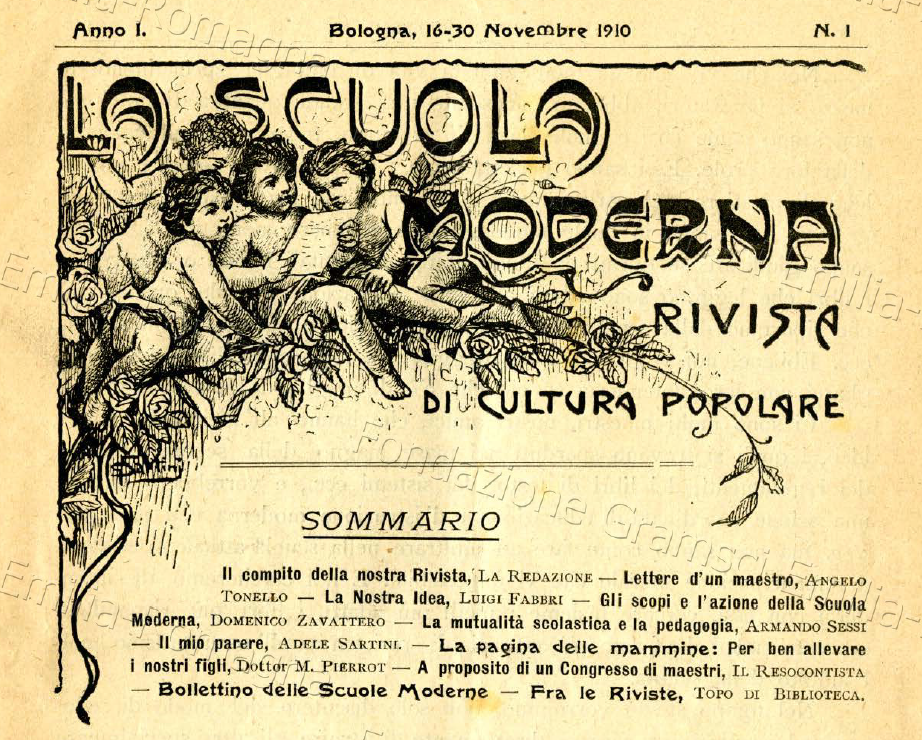

La scuola moderna è una rivista quindicinale di cultura popolare (poi rivista di cultura popolare) di una ventina di pagine, edita a Bologna tra il novembre 1910 e l’estate del 1911 per soli dieci numeri. I suoi primi redattori sono Domenico Zavattero, Luigi Fabbri, Angelo Tonello, Adele Sartini e, fino alla prematura scomparsa, Pietro Gori. Il gerente responsabile è Ugo Dainesi, all’epoca riferimento anche de L’agitatore e che presto dovrà espatriare in Svizzera e poi in Austria. Un fascicolo costava 10 centesimi, con sconto del 30% ai distributori, l’abbonnamento annuale era di lire 3. Tra le altre firme Armando Sessi, Dott. M. Pierrot, oltre alle più anonime Il resocontista o Topo di biblioteca.

una palestra per quegli educatori e maestri di scuola che vorranno dire le proprie idee; ma il suo compito principale è quello di diffondersi fuori dello stretto ambito dei maestri e degli scolari. Noi siamo convinti che oramai tutti sono un po’ maestri e un po’ scolari nella vita; e che la scuola ai ragazzi si fa più fuori dell’edificio scolastico che dentro.

Il compito della rivista, n. 1

L’ispirazione teorica viene da F. Ferrer, lo sguardo pratico è rivolto a Clivio, con l’aspirazione a vedere esperienze analoghe fiorire presto dentro e oltre i confini patrii. E proprio a queste iniziative, benché episodiche, guarda la rubrica Il bollettino delle scuole moderne. Istruzioni, indicazioni, relazioni, schiarimenti, suggerimenti, notizie. Qui si segnalano le esperienze di Losanna (Scuola Ferrer), Neuilly Plaisance, Rambouillet, Jurema e al fianco di queste la ambizioni dei comitati sorti a Genova, Firenze, San Paolo in Brasile, Busto Arsizio.

I temi di apertura sono l’individualità del fanciullo, laicità e libertà dalla didattica di stato, la mutualità scolastica. Nella tipografia cooperativa di via Pietramellara 33/35 (rilevata dallo stesso Zavattero, non senza un codazzo di polemiche) si acquistano i caratteri necessari, si progetta il restyling di marzo de La scuola moderna, e si lavora all’apertura di un’omonima casa editrice. Con disinvoltura si avvicenda il commento alle teorie ed esperienze fröbeliane, col contrappunto al congresso dei maestri di Bologna aderenti alla Camera del lavoro nel travagliato rapporto con l’Unione magistrale. Non mancano le sottoscrizioni estere, le relazioni con l’Università popolare, le disponibilità all’opera dei muratori bolognesi e dei fabbri riminesi per l’edificazione della Scuola, e, ovviamente, le polemiche sulla gestione dei fondi.

La scuola moderna razionalista (un retaggio ferreriano per intendere libertaria) qui intesa sia come struttura scolastica che come modello pedagogico, dev’essere integrale: puntare con equilibrio allo sviluppo intellettuale, fisico, scientifico e manuale del fanciullo, e dell’adulto. E quindi intergenerazionale, libera da modelli pedagogici predeterminati, viatico di un insegnamento misto e sensibile ai temi della salute e dell’igiene.

Quando le edizioni della rivista L’Università Popolare, con sede in via Poerio 38 a Milano (e stampa presso la Tipografia moderna di Corso Buenos Ayres 9), pubblicano l’opuscolo di Luigi Fabbri dal titolo La scuola e la rivoluzione. non sono passati che pochi mesi dalla conclusione dell’esperienza. Il libercolo viene ultimato in Bologna nel gennaio del 1912, subito dopo il tramonto del progetto di fondazione di una Scuola moderna e dell’omonima rivista, di cui Fabbri era redattore. E proprio dai giornali L’Ecole Rénovée (Parigi, Bruxelles) e L’Ecole Emancipée (Marsiglia) prende le mosse il suo vorticoso viaggio nella storia del libero insegnamento a partire dalla fiortura della classicità greca antica, attraverso le tenaglie dell’oscurantismo cattolico, fino al riscatto delle prime università, con un accento tutto dedicato al mondo arabo. Erasmo e Montaigne, i liberi comuni, il rinascimento e la rivoluzione francese e su tutti Diderot con la sua sensibilità per refezione e gratuità scolastica. E ancora le scuole normali, un inedito profilo di Lavoisier rivoluzionario.

Diderot fu più audace di Voltaire e di Rousseau, più rivoluzionario di tutti i suoi contemporanei: la sua penna demolitrice colpì alle sue fonti vitali il principio d’autorità,d’ogni autorità divina ed umana. Gi anarchici contano in lui un luminoso precursore. […] e affermò tra i primi, se non il primo assolutamente, il principio della gratuità della scuola per tutti e la necessità di ciò che oggi si chiama refezione scolastica.

La libertè par l’enseignement (L’école librtaire) edit. Les Temps Nouveaux,Parigi

Così come luminoso esempio è quello del Tolstoi meno noto: maestro privo di premi, castighi o compiti a casa. Nell’ultima sezione dedicata alla contemporaneità Fabbri torna sulle esperienze care all’inziativa bolognese di qualche mese precedente:

Vale la pena di soffermarsi un pochino ad osservare il carattere della Scuola Moderna di Barcellona da lui fondata. Prima di passare oltre, accenniamo anche di volo a due tentativi di scuola libertaria, che in Francia hanno ottnuta una certa fortuna: la Ruche, istituto di educazione libera fondato qualche anno fa, e che dura ancora, dal nostro amico e compagno d’idee Scebastiano Faure a Rambouillet (Seine et Oise); e l’Avenir Social, piccola colonia comunista per l’educazione dei fnaciulli, fondata nel 1907 a Neuilly Plaisance da una donna anarchica, Maddalena Vernet, e che ebbe vbuoni risultati, ma di cui da qualche tempo non abbiamo avuto più notizia. A questi tentativi si ricolllega l’esperimento scolastico, fatto da Ferrer a Barcellona con la Scuola Moderna.