La 33a edizione del Rapporto annuale Istat. La situazione del paese è stato presentato mercoledì 21 maggio a Palazzo Montecitorio (Roma) e pubblicato con licenza creative commons. Duecento quaranta pagine disponibili anche online, e impreziosite da grafici, bibliografie tematiche, un ampio glossario, utili a dettagliare un quadro informativo integrato sulle sfide del nostro tempo e quelle a tendere, a partire dall’evoluzione economica, sociale e territoriale e demografica.

L’overture pone l’accento sulle prospettive incerte di un sistema Paese in cui il debito pubblico misurato in rapporto al pil aumenta (135,3%), in cui la dimensione delle imprese è fonte di preoccupazione e la crisi climatica rivela fragilità strutturali, in cui cresce l’occupazione (comunque fanalino di coda per quella giovanile in Europa) ma non la produttività, in cui le proiezioni di crescita del pil si fanno ancor più modeste. Tra gennaio 2019 e la fine del 2024, la crescita delle retribuzioni contrattuali è stata pari al 10,1 per cento a fronte di un aumento dell’inflazione (IPCA) pari al 21,6 per cento. Per stare sull’attualità i prezzi al consumo sono cresciuti del 17% nel biennio ’21/’22, mentre nell’intera PA anche nel 2024 non sono stati fatti rinnovi contrattuali.

No, non ci sono solo brutte notizie e in ogni caso non è mia intenzione proporre una sintesi del Rapporto. All’interno della terza sezione Una società per tutte le età, il capitolo 3.2.2 ha per titolo La partecipazione culturale e sociale.

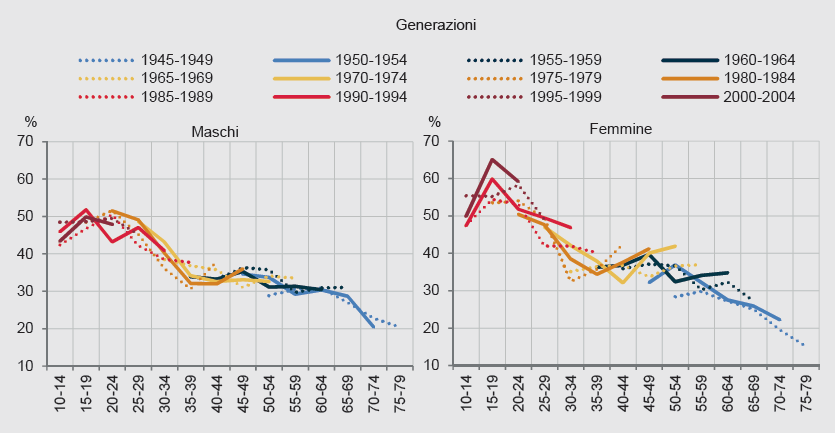

Nel 2023, l’indicatore che monitora i livelli di partecipazione culturale fuori casa della popolazione dai 10 anni e più si attesta al 35,2 per cento. In tutte le generazioni osservate, i valori più alti di partecipazione culturale fuori casa si registrano tra i giovani tra 15 e 24 anni, mentre nelle età successive i livelli si riducono, stabilizzandosi nelle età centrali e con una tendenza alla diminuzione tra la popolazione ultrasettantenne. Si osserva, da una generazione all’altra, un aumento di partecipazione in corrispondenza della popolazione di cinquant’anni e più: se infatti tra la generazione dei nati nel secondo dopoguerra a 50-54 anni la partecipazione culturale fuori casa riguardava il 28,6 per cento, si arriva al 37,3 per cento tra i coetanei nati nel 1970-1974. L’analisi per genere evidenzia similitudini nella forma delle distribuzioni per età, ma con valori per le donne quasi sempre più elevati soprattutto nelle classi di età giovani (Figura 3.17). In corrispondenza di queste età, la distanza tra ragazze e ragazzi risulta molto ampia, anche superiore ai 15 punti percentuali se si considera la generazione di nati nel 2000-2004 a 15-19 anni.

L’indicatore fa riferimento a persone dai dieci anni in su, che abbiano praticato più attività culturali nel corso dell’anno (4 volte al cinema, almeno una a teatro, musei, mostre, monumenti, concerti, siti archeologici). Non vi sono riferimenti a biblioteche o altri istituti formali e informali di partecipazione culturale. Segue un inspiegabile affondo sul buco d’interesse in cui sono precipitati i quotidiani a partire dal 2010: un calo che in circa quindici anni ha fatto registrare una perdita di quasi 20 milioni di lettori. Periodici: non pervenuti. Quanto ai libri

nonostante l’aumento costante del livello di istruzione della popolazione negli ultimi decenni, la percentuale di lettori nel tempo libero è rimasta sempre bassa nel nostro Paese, attestandosi nel 2023 al 40,1 per cento tra la popolazione di 10 anni e più. Leggono più i giovani (il massimo si raggiunge nella classe di età 10-14 anni), mentre andando avanti con l’età si osserva una progressiva diminuzione. Le lettrici superano i lettori in tutte le classi di età di ogni generazione” fino ai 74 anni di età, di lì in poi i dati sono sovrapponibili per genere.

Superata la solidità dei luoghi fisici, il passaggio sulle ICT sottolinea se da un lato offrono nuove opportunità di benessere, dall’altro rischiano di accentuare le disuguaglianze35, creando nuove forme di esclusione generazionale per chi non ha accesso o competenze adeguate e questo divario abbraccia almeno tre dimensioni: geografica, generazionale e di genere.

Archiviata così la partecipazione culturale, anche quella sociale costituisce un buon trampolino per la democrazia, il senso di appartenenza, il benessere stesso delle persone. Come lo misuriamo? L’indicatore fa riferimento a persona dai 15 anni che, nell’ultimo anno, hanno svolto almeno un’attività tra le seguenti: partecipare a riunioni di associazioni culturali, ricreative o di altro tipo; partecipare a riunioni di associazioni ecologiste, per i diritti civili, per la pace; partecipare a riunioni di organizzazioni sindacali; partecipare a riunioni di associazioni professionali o di categoria; partecipare a riunioni di partiti politici; svolgere attività gratuita per un partito. L’indicatore non prevede assembramenti di corpi, pare piuttosto far riferimento alle cinghie di trasmissione (associazioni, partiti, sindacati) di novecentesca memoria, e questo credo scombini non poco i risultati proposti, specie in merito alle dinamiche generazionali. Non a caso ne emerge una fotografia in cui la partecipazione sociale vede il suo picco tra i 45 e i 54 anni. Dopo un cenno dozzinale alla non comune disponibilità alla partecipazione negli anni belli post ’68, veniamo all’oggi:

Considerando la classe di età 20-24 anni, la percentuale di persone che svolgono attività di partecipazione sociale scende dal 19,0 per cento della generazione del 1970-1974, all’8,6 per cento della generazione più recente (2000-2004). […] La partecipazione sociale si differenzia notevolmente per genere, con livelli più alti tra gli uomini in tutte le generazioni e differenze particolarmente accentuate nelle classi di età nelle quali si osserva il picco di coinvolgimento (tra i 40 e i 54 anni). Il divario di genere è pronunciato nelle generazioni più impegnate socialmente.

L’adesione a iniziative sindacali mostra, invece, un netto andamento per età, legato alla partecipazione degli individui nel mercato del lavoro (poco frequente prima dei trenta anni, in aumento nelle classi 35-54 anni e successivo decremento dopo i 60 anni). Questo poi è quasi inspiegabile, considerando che lo SPI è “il sindacato” con più iscritti in Italia.

La partecipazione sociale raggiunge il massimo nel Nord tra i 45 e i 54 anni per le generazioni nate negli anni Cinquanta del secolo scorso, superando il 31 per cento; nel Mezzogiorno il picco si registra nella stessa classe di età, ma con un valore inferiore di circa 5 punti percentuali.

Così si conclude, mestamente, il nostro capitoletto.