Tra gli anni settanta e gli anni novanta dell’Ottocento si consumano i due strappi che daranno forma al successivo movimento operaio del Paese: l’avvicendamento tra internazionalisti anarchici (prima) e socialisti (di qui in poi e fino al 1921) quali riferimento ideologico e metodologico; la progressiva avanzata del cameralismo, del PSI (1892) e delle federazioni nazionali di categoria, a fronte delle precedenti strutture del Partito Operaio e delle prime Leghe di resistenza.

Ad esclusione dell’archetipica Unione tipografica italiana (1738), i lavoratori organizzati a cavallo del secolo sono anzitutto quelli del capitale agrario, delle opere pubbliche e della nascente industria: muratori, metalmeccanici, braccianti e ferrovieri.

Un passo indietro: con la cacciata di Bakunin e Guillaume dal Congresso dell’AIA, e la quasi contemporanea automarginalizzazione dei mazziniani riuniti nel Patto di fratellanza in polemica con La Comune parigina, i socialisti puntano a prendere le redini del movimento di classe ancora fortemente influenzato dalla sua componente libertaria e reso magmatico da migliaia di organizzazioni territoriali, fasci operai, moti. Basti pensare che la Federazione Italiana dell’Internazionale nasce a Rimini proprio nell’agosto 1872 all’insegna di un progetto di antagonismo di classe forte dell’internità alle lotte contingenti, ma immediatamente orientato a una vocazione rivoluzionaria e non democratica né statuale in genere, per mezzo dello sciopero. Ancora nel 1872 a metà settembre nasce il Patto di amicizia, di solidarietà e di mutua difesa e si tiene il Congresso antiautoritario di Saint-Imier, l’anno successivo Costa, Cafiero e Malatesta sono tratti in arresto ai margini del congresso bolognese mentre l’insurrezione dell’agosto 1874 si risolverà in centinaia di arresti tra Emilia e Toscana.

In questi anni muove anche una lenta e continua tessitura di istituti paralleli alla galassia politica e sindacale, quali il movimento cooperativo e le società di mutuo soccorso, che nell’agosto del 1891 incontrano le Camere del lavoro al Congresso Operaio di Milano. Due anni più tardi saranno le Camere stesse ad andare una prima volta a Congresso a Parma, in un crescendo che incontra, a Milano, un preciso spartiacque tra due epoche: quattrocento corpi di cittadini restano a terra nei moti del maggio del 1898.

Con l’età giolittiana il movimento operaio fa ingresso nell’assetto sociale, le CDL si emancipano del ruolo di intermediarie, il primo sciopero nazionale arriva nel 1904 e la CGL nasce due anni più tardi. Dello stesso anno e il primo divisivo accordo FIOM-FIAT che strappa il salario minimo al prezzo di contrattare la “pace sociale”. La FIOM e la stessa Federazione sindacale mondiale erano nati da appena tre anni.

L’affermazione economica e politica della classe passa proprio dalle rinate Camere del lavoro, che sono tuttavia divise tra quelle aderenti alla CGL e quelle afferenti al sindacalismo rivoluzionario di cui fanno parte anche Lazzari, Labriola e il gruppo di Avanguardia socialista. Lo sciopero parmense del 1 maggio 1908 rivela questa spaccatura con limpidezza. Le frizioni sucessive alla guerra libica portano alla nascita del Comitato dell’Azione Diretta.

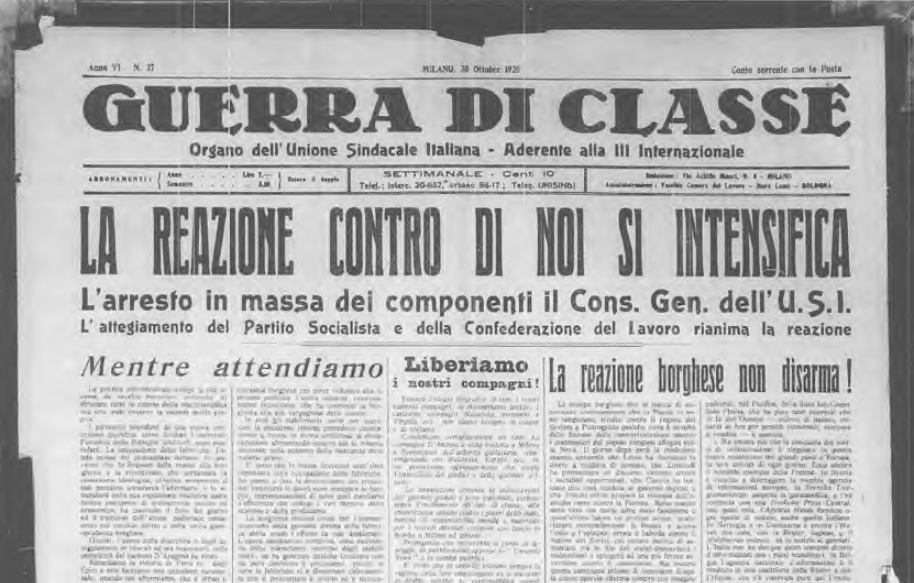

L’USI ha per scopo di riunire, in una organizzazione di classe, all’infuori di tutte le scuole politiche e confessioni religiose, tutti i lavoratori di ogni sesso e nazionalità, residenti in Italia, coscienti della lotta da condurre per la conquista del loro benessere e del loro diritto fino alla sparizione del salariato e del padronato. Nessuno può servirsi del titolo di iscritto all’Unione o di una funzione affidatagli dall’Unione per qualsiasi atto politico elettorale.

Statuto dell’Unione Sindacale Italiana, Art. 1

Il 23, 24 e 25 novembre 1912 si celebra a Modena il congresso fondativo dell’Unione Sindacale Italiana (USI) cui partecipano una quindicina di Camere del lavoro e alcune leghe in rappresentanza di altre, tra le città rappresentate Bologna, Milano e Torino.

La mozione di Ines Oddone viene surclassata da quella di De Ambris, che promuove l’uscita dalla CGL per la costituzione di un organo aconfessionale, apolitico (in termini partitici) e per l’autonomia sindacale. Tra i partecipanti Alberto Meschi e Armando Borghi.

Dopo il secondo congresso (Milano,4/7 dicembre 1913) si contano almeno centomila aderenti (per la metà nella sola Emilia), una decina di CDL e quattro unioni sindacali. La sua rivista è L’internazionale, il più importante della dozzina di periodici di tendenza sindacalista.

La settimana rossa che segue lo sciopero, sostenuta con forza da Malatesta, ha forti connotazioni antimilitariste tuttavia, o anche per questo, la CGL interrompe lo sciopero. Seguiranno il sangue e la repressione, le repubbliche popolari sorte spontaneamente in quel frangente sono perseguitate. Dopo la batosta De Ambris propone una svolta per il comunalismo federalista, che non viene tuttavia compresa né apprezzata. Proprio De Ambris, con Corridoni e tutto il gruppo milanese, sarà tra i fautori della deriva interventista dell’USI, già provata dalle prime defezioni di ordine nazionalista, con l’ipotesi della guerra rivoluzionaria, che nel settembre 1914 strappa Milano, Parma e Castrocaro all’organizzazione. Armando Borghi diventa il leader dell’USI, che in un primo tempo aderisce anche alla terza internazionale. CGL e lo stesso PSI mediano sul funambolico né aderire né sabotare. Borghi era tornato in Italia, e subito tratto in arresto, dopo l’amnistia del 1912. Precedentemente in Francia dal 1910 si era avvicinato al milieu politico di Sorel apportandovi la sua tensione antimilitarista. L’USI si qualifica così come camera di compensazione in cui il sindacalismo rivoluzionario di ascendenza soreliana convive con l’anarco-sindacalismo. A tenerli insieme l’ipotesi dello sciopero generale rivoluzionario, a dividerli (in tanti casi) lo sguardo proiettato sulla guerra e la centralità stessa del fatto sindacale. Su questo argomento specialmente Malatesta, riprendo qui le sue parole al Congresso anarchico di Amsterdam dell’ottobre 1907 era stato eloquente: (non) ci deve far perdere di vista il solo fine che valga uno sforzo: l’Anarchia.

Prima dell’ingresso del Belpaese nel primo conflitto mondiale gli aderenti alla CGL sono stimati in 300.000, tre volte tanto quelli afferenti all’USI. La cifra stilistica della stagione libertaria di questo sindacato rivoluzionario è: neutralismo politico, riscatto della centralità sindacale, organizzazione territoriale decentrata. Il fenomeno sindacale nel suo complesso diventa così importante nel periodo compreso tra il biennio rosso e l’incedere del regime che nel 1920 si stimano in 3 milioni i lavoratori organizzati da cgl, cil e usi.

Lo stato di miseria del Paese mette il vento in poppa alla proposta torinese dei consigli di fabbrica, in alternativa alle vecchie commissioni interne. In 400.000 occupano le fabbriche autogestendo la produzione e costringendo CGL e socialisti a tardive intestazioni della lotta. L’aumento salariale arriverà, la sospirata legislazione no.

Il successivo Patto di pacificazione mette in difficoltà sia il partito che il sindacato. Del 1921 è l’Alleanza del lavoro: breve, tardiva e in definitiva ultima alleanza trasversale (socialisti, repubblicani, anarchici) prima che il regime prenda il sopravvento e, non senza aver fatto firmare la Carta del lavoro ad esponenti CIL ed ex dirigenti della CGL, chiuda il faldone delle libertà sindacali per aprire quello corporativista.

Dopo gli scioperi del 43/45, e poi con la proclamazione della Repubblica si cercherà la via dell’unità sindacale istituzionale, smentita all’indomani dell’attentato a Togliati dagli interessi di parte cattolica. Parallelamente rinasceranno le commissioni interne, i comitati di liberazione aziendali, e più avanti i consigli di gestione, e altre ipotesi di democrazia industriale e controllo operaio.

Bibliografia

Il sindacalismo rivoluzionario in Italia e la lotta politica nel Partito socialista dell’età giolittiana, Alceo Riosa, De Donato

Il sindacalismo rivoluzionario italiano, Gian Biagio Furiozzi, Mursia

La rivoluzione sociale del primo sindacalismo – antologia del sindacalismo rivoluzionario, Ivo Laghi, Terzo millennio editore

Storia del movimento sindacale in Italia, Daniel Horowitz