ECHO Mobile Library è un progetto nato in solidarietà con le comunità costrette a vivere nei campi profughi della Grecia continentale. Una biblioteca su ruote con un catalogo di libri in quindici lingue, che visita con cadenza settimanale ben sei campi profughi della regione dell’Attica e una piazza di Atene. Per la prima volta BibliotecAria accoglie un guest post, a firma Giulio D’Errico (un caro amico con cui ho curato un libro tempo fa) che da anni abita ad Atene e partecipa questo progetto di promozione della lettura dal basso.

Aggiornamento: considerato che diverse persone me lo hanno chiesto, in calce al brano trovate le coordinate per sostenere il progetto Echo.

Il progetto

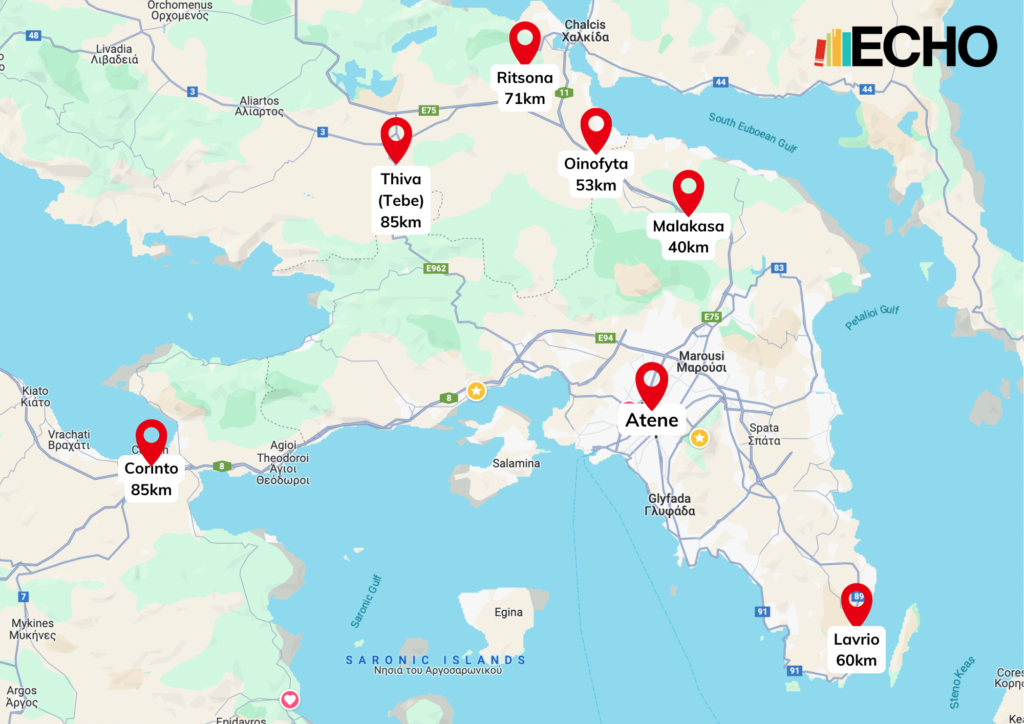

nasce al principio del 2016. Allora i campi nati in seguito all’alto volume di arrivi di persone migranti nel paese avevano ancora un carattere altamente informale e temporaneo. Sul confine con la Macedonia il campo di Idomeni arrivò ad ospitare fino a 15.000 persone. Lì, un gruppo di attiviste e volontarie decisero di iniziare a lavorare in un’area di servizio abbandonata, con le insegne della compagnia petrolifera EKO ancora visibili. Nel Marzo 2016, con l’accordo tra l’Unione Europea e la Turchia, la rotta balcanica viene (almeno ufficialmente) chiusa, il campo di Idomeni sgomberato e le sue residenti smistate nei nuovi campi di accoglienza governativi sparsi nel paese. Così nacque l’idea di una biblioteca mobile, che potesse rimanere in contatto con le persone conosciute a Idomeni e adesso trasferite a forza anche a centinaia di chilometri di distanza. Così nacque ECHO, che, prendendo il nome da quella stazione di servizio, sta per Educazione, Comunità, Speranza (Hope in inglese) e Opportunità. Dal nord del paese il progetto si è poi spostato ad Atene e nella regione circostante la capitale greca, l’Attica. A nove anni dalla sua fondazione ECHO macina quasi 500 chilometri a settimana, per visitare i campi profughi di Mlakasa, Inofita, Ritsona e Tebe a nord di Atene, di Corinto a Ovest, e un campo autogestito dai rifugiati politici curdi a Lavrio nella punta meridionale dell’Attica.

In nove anni il regime dei confini europeo e greco si è solo inasprito. I campi, trentaquattro quelli sparsi sull’intero territorio greco, sono diventati una presenza permanente nel panorama ellenico: sempre più isolati e separati dal resto della società. Le politiche nazionali hanno prima ridotto e poi eliminato forme di ricezione alternative e concentrato i richiedenti asilo dentro queste strutture, molto spesso posizionate strategicamente lontano da centri abitati e servizi pubblici. Alcuni “ospitano” migliaia di persone, la maggior parte tra le 500 e le 1000. Numerose denunce e inchieste hanno mostrato la continua mancanza di accesso a servizi di assistenza sanitaria, servizi educativi o ricreativi, mentre non mancano mai le occasioni di sfruttamento nel mare di piccole aziende che punteggia la provincia greca. I campi sono anche cambiati visivamente: grazie a generosi finanziamenti dell’Unione Europea, le recinzioni di metallo sono state sostituite da mura di cemento, le cancellate all’ingresso da tornelli girevoli, e si sono inasprite le forme di controllo, con sicurezza privata 24 ore al giorno e telecamere che da tutti i campi della grecia registrano e trasmettono le immagini all’interno centro di controllo del Ministero delle Migrazioni e dell’Asilo ad Atene, da poco gestito da Makis Voridis, membro del partito di governo Nea Demokratia, con un passato in organizzazioni filo-naziste e antisemite.

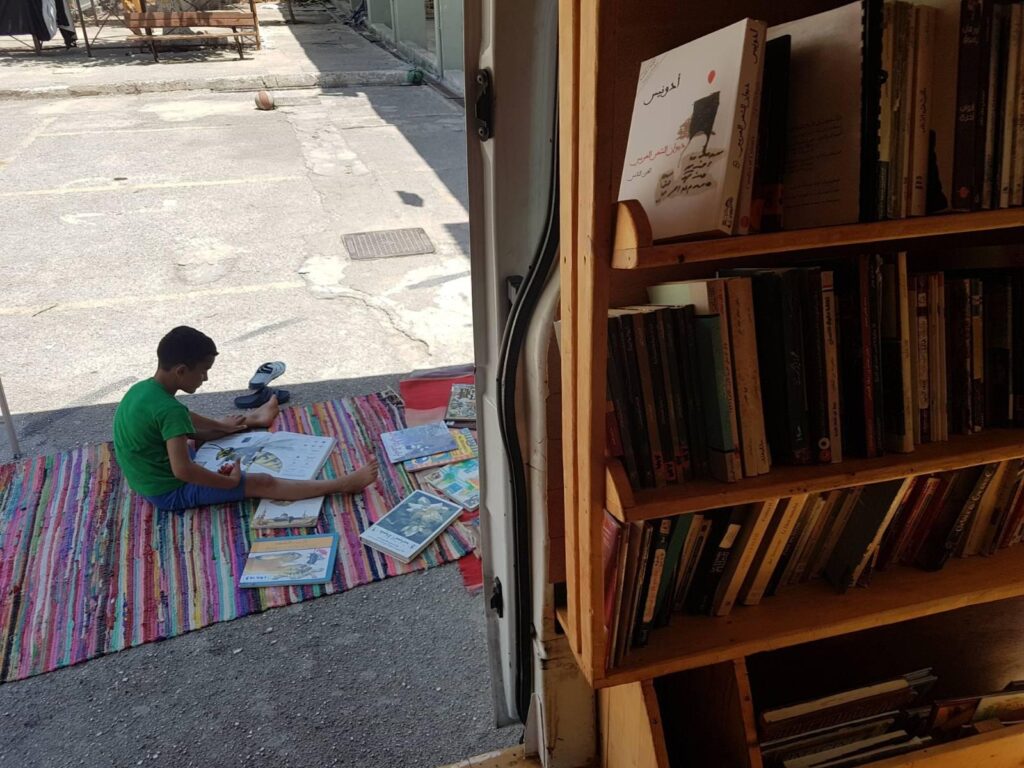

Nel suo piccolo, è qui che entra in gioco ECHO. Attraverso l’offerta di libri nelle diverse lingue madri di chi vive nei campi, ha creato un ponte tra la città e quelle che sono sempre più prigioni a cielo aperto, portando – oltre alla lettura – materiali e momenti educativi, attività ricreative, chiacchiere, musica e informazioni, e soprattutto ascoltando le voci dei nostri lettori. La lettura rimane ovviamente centrale al progetto: come strumento contro la noia e l’apatia durante lunghi mesi o anni di attesa; come legame con la propria lingua e cultura di appartenenza, quando il sistema di asilo sembra chiederti solo di scordarti di chi eri e cosa facevi prima di attraversare il tratto di mare (o di fiume) che separa Turchia e Grecia; come materiale educativo e come semplice distrazione e via di fuga.

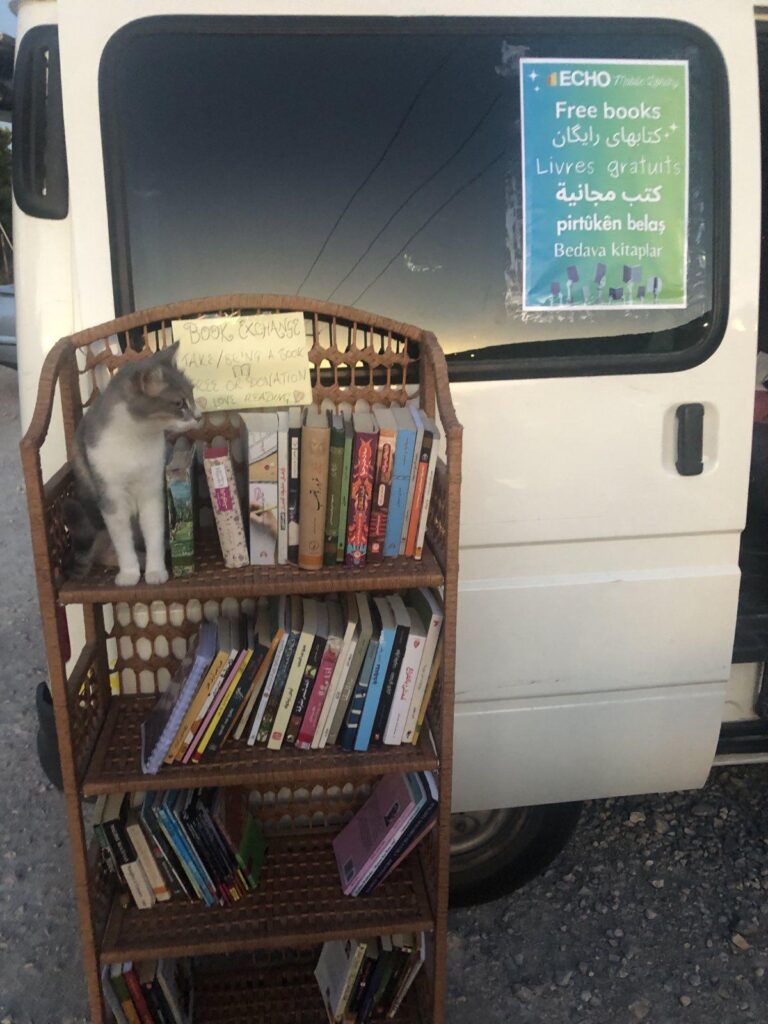

L’essere una biblioteca mobile è stata anche la chiave della sopravvivenza di ECHO. Essere mobili ha significato essere adattabili ai cambiamenti delle politiche nazionale e delle pratiche locali. Nel 2016 decine di gruppi visitivano i campi dalle città più o meno regolarmente. Oggi i gruppi che visitano i campi intorno ad Atene si contano sulle dita di una mano. L’onda lunga dei lockdown sanitari ha colpito i campi molto più duramente che il resto della società greca. Se prima potevamo entrare e uscire liberamente dai campi, nel 2021 l’accesso è diventato via via più arduo. Dal 2022 l’ingresso a tutti i campi governativi è stato interdetto a tutte le associazioni e i gruppi informali che rifiutavano di registrarsi presso il Ministero. Dal 2024 anche quei pochi gruppi che avevano deciso di registrarsi si sono visti negare l’accesso. Se per molti ha significato cessare le attività, per ECHO è stato un ostacolo rilevante, ma non impossibile da superare. Da allora la biblioteca apre le porte di fronte ai cancelli dei campi, nei parcheggi, in spazi sicuri poco distanti, o in centri comunitari aperti da altre organizzazioni.

I libri

In questi nove anni abbiamo sviluppato un catalogo il più possibile mirato alle comunità con cui collaboriamo: principalmente lavoriamo con libri in persiano, arabo, turco, francese e inglese, ma abbiamo anche libri in due lingue curde (kurmanji e sorani), somalo, urdu, pashtu, bengali, lingala, greco, portoghese e tedesco. Recuperare i testi in queste lingue è tutt’altro che facile, tanto più che la gran parte arriva da donazioni. Case editrici, premi letterari, biblioteche e librerie ci hanno aiutato a costruire il nostro catalogo. E poi abbiamo dovuto essere creativi: ogni volta che qualche amica viaggia verso un determinato paese cerchiamo di farla tornare con la valigia piena. Solo lo scorso anno abbiamo scoperto che una casa editrice e un negozio online di libri in arabo hanno sede a Milano. Da allora, ogni volta che torno a trovare amici e parenti ne approfitto per cercare qualcosa da aggiungere al nostro catalogo. L’indice dei documenti, un gigantesco foglio excel che aggiorniamo da quando il progetto è nato, conta oltre 10.000 libri. In realtà tanti sono passati di mano e mai tornati, ma abbiamo almeno 5.000 libri tra il furgone-biblioteca, che ne può esporre circa 600, e un piccolo magazzino. La costruzione del catalogo è un gioco di equilibrismo tra le donazioni e gli acquisti, le richieste dei nostri lettori e le nostre aggiunte, la disponibilità finanziaria e la possibilità/facilità di acquisire libri in una lingua o nell’altra.

Nelle cinque lingue con cui lavoriamo di più abbiamo una sezione per bambini, una per ragazzi e giovani adulti, narrativa, saggistica e poesia. Abbiamo Harry Potter e Il piccolo principe in almeno 6 lingue (Il piccolo principe di più), Agatha Christie in arabo e Il racconto dell’ancella in persiano, Naomi Klein in turco e la graphic novel l’Arabo del futuro in francese. Abbiamo le raccolte di poesie di Mahmoud Darwish e gran parte dei romanzi di Khaled Hosseini e di Sadegh Hedayat. Da ultimo, abbiamo recuperato due romanzi di Octavia Butler in arabo e di Ursula Le Guin in turco. Poi ci sono libri di economia, filosofia, storia e politica. Tra i libri più letti, Harry Potter è sempre un favorito tra i giovani e Dostoevskij tra gli adulti, tanta poesia e, inaspettatemente, la traduzione in arabo di Non dirmi che hai paura di Giuseppe Catozzella. Nei quattordici scaffali di ECHO i libri sono organizzati per lingua e – per ciascuna lingua – per sezione, con un sistema di bollini colorati (ancora work in progress) che permette anche a chi non legge una determinata lingua di riporre i libri più o meno al loro posto. All’interno di ogni sezione mantenere un qualsiasi ordine diventa più complicato, ed essenzialmente regna il caos. Solo i libri per bambini hanno un posto riservato, negli scaffali più bassi della biblioteca, così da essere facilmente afferrabili anche dai lettori più piccini.

La biblioteca

A gestire la biblioteca siamo due coordinatrici e tra le quattro e le otto volontarie che ci aiutano un giorno a settimana, a seconda del periodo e del carico di lavoro. Nessuna di noi è una bibliotecaria vera e propria. Io ho studiato storia e la mia socia ha studiato lingue mediorientali ed è una musicista. Ci siamo dovuti inventare il nostro sistema di catalogazione, di prestito e di conteggio dei ritorni, poco automatizzato e molto manuale. Attraverso due form online registriamo ogni prestito e ogni restituzione, che poi – di volta in volta – andiamo a rimuovere manualmente dall’elenco dei libri in prestito. Operiamo senza tessere per scelta. Lavorando con comunità troppo spesso ridotte a un documento (che sia quello necessario per entrare e uscire dal campo, il permesso di soggiorno o di residenza), abbiamo deciso di farne a meno, e di richiedere meno informazioni possibili: un nome e un contatto, preferibilmente whatsapp. Per ogni campo che visitiamo, abbiamo un gruppo whatsapp con il quale rimaniamo in contatto con le nostre lettrici, le informiamo dei giorni e degli orari di visita, e riceviamo richieste. Come tutte le biblioteche, e ancora di più a causa di queste scelte, siamo consapevoli di lavorare in perdita: nel 2024 abbiamo prestato 1164 libri e ne sono stati restituiti 774, un tasso di restituzione del 66%. L’equilibrio che abbiamo scelto va certamente a sfavore dell’operabilità della biblioteca, ma rende le relazioni con le lettrici molto più naturali e meno mediate. Conosciamo alcune delle nostre lettrici da mesi o anni, alcune hanno letto quasi tutto quello che abbiamo in una determinata lingua, e ci aspettano ogni settimana per vedere se abbiamo portato qualcosa di nuovo e interessante, protestando quando non trovano novità.

Oltre al prestito di libri, lavoriamo molto sull’apprendimento delle lingue. Ogni settimana stampiamo libricini da distribuire gratuitamente per lo studio dell’inglese, del greco, del tedesco e altre lingue a partire dalle lingue di provenienza delle nostre lettrici. Alcuni di questi libricini li abbiamo scritti noi, altri li abbiamo curati prendendo materiale disponibile online, altri ancora sono fotocopie di libri di testo trovati online.

Come tutti i progetti di solidarietà, viviamo di donazioni e bandi di piccole fondazioni. Ad oggi abbiamo sempre rifiutato fondi pubblici, che siano greci o europei, per non ricadere nel triste gioco di farci finanziare proprio da chi spende ben altre somme per tenere in piedi un regime di confini che ha creato la situazione in cui lavoriamo. Ora stiamo cercando di dare una base più stabile al progetto, che ne assicuri una continuità, senza pensare a nessun salto di scala: la forza di ECHO sta proprio nella sua grandezza contenuta. In questo modo è possibile mantenere una dimensione umana che ci permetta di creare relazioni forti e stabili nel tempo; molti dei nostri volontari vengono dalle comunità migranti e, dopo che si è creato un certo tipo di rapporto, alcuni di loro diventano delle specie di bibliotecarie in loco. Ci sono molte ragazze e ragazzi che leggono un sacco e vogliono darci una mano, un po’ perché conoscono molto bene il catalogo dei libri, quindi sanno cosa consigliare; un po’ perché conoscono la lingua che si parla in quella comunità, quindi nessuno meglio di loro ci può aiutare. Se il progetto fosse più grande, non è detto che funzionerebbe: le priorità di un’operazione di più larga scala cambierebbero e il rischio di ricadere nei meccanismi disumanizzanti e depoliticizzanti dell’umanitarismo è sempre dietro l’angolo. Mantenere una dimensione ridotta e umana va di pari passo con mantenere una connessione stretta tra le attività più pratiche della biblioteca e la lotta contro le cause che hanno reso la biblioteca una risorsa così rara e preziosa. I campi profughi, tanto più nella “ricca” Europa, non hanno ragione di esistere specialmente come risposta a lungo termine, e andrebbero chiusi, essendo l’esatto opposto di qualsiasi tipo di inclusione. Senza campi, e con un diritto alla lettura e all’educazione davvero per tutti, forse la nostra biblioteca solidale non esisterebbe, ma sarebbe un passo nella direzione giusta.

Giulio D’Errico

L’autore ha studiato storia tra Milano, Modena e il Galles. Dal 2017 vive ad Atene, dove ha conosciuto ECHO Mobile Library, di cui è uno dei coordinatori dal 2021. Nel tempo libero scrive e traduce; ne trovate le tracce su A Rivista Anarchica, EMMA, ROAR Magazine e su testi pubblicati da Mimesis, Agenzia X e Active Distribution.

conto corrente echo:

IBAN: GB62 BARC 20454513189279

BIC/SWIFT: BARCGB22

o su globalgiving.org

Commenti

2 risposte a “Libri, solidarietà e relazioni: la biblioteca mobile ECHO.”

conto corrente:

IBAN: GB62 BARC 20454513189279

BIC/SWIFT: BARCGB22

Oppure qua:

https://www.globalgiving.org/projects/get-a-mobile-library-to-refugee-camps-in-greece/

Rete Milano vorrebbe fare una piccola donazione, come fare?